◆第61回(物語るリーダー)

優れたリーダーは、人間性のあらゆる矛盾(善と悪、礼節と非礼、楽観主義と悲観主義、勤勉と怠惰など)の二項対立を理解し、状況に応じてそれらをバランスよく統合しようとします。矛盾に直面して「あれかこれか」の二者択一を迫る二項対立ではなく、「あれもこれも」と考える「二項両立」的な思考を行い、より高い次元を目指すためです。

世界は、一定の法則や原理原則で説明できるほど単純ではなく、また、言葉だけで表現できるほど理解しやすいものではないためです。それぞれの場面の文脈に合わせていくつかの要素の割合をダイナミックに変えていき、目標達成に向けて動的な均衡を保ち続ける。ヘーゲルの弁証法にある「止揚」(アウフヘーベン)とも言え、さらに東洋思想にある「徳としての中庸」とも言えると考えています。

このような捉え方は、20世紀以降の科学技術の進化に対する反発や反省から生まれている考え方とも言えます。具体的には、現象学を提唱したフッサールの課題認識があげられます。以下はその実例です。

私たちが生きている「生活世界」において、すべて数式でもって解決できると思い込んでしまう人間の知性の妄信こそに問題の根源がある。理性によって人類の未来を示すはずの学問は、単なる事実の学と化す「危機」に陥った。そしてこの「知性の妄信」の起源は、人間がその知性によって、世界を主観と客観とに分断し、主観の側から客観を説明できるとする主観主義をとるか、客観の側から主観を説明できるとする客観主義をとるかの二者択一に自分を貶めていることに気づけないことにある。

フッサールは、これを「言語的コミュニケーションの偏重からくる「数学化による生活世界の危機」と名づけています。

一方で「モノ的視点」である分析思考、いわゆる科学的アプローチは、これまで素晴らしい成果を収めてきたのも事実です。しかしその偏重により、主体である人間の主観や、「どう生きるか」という価値観を軽視してきたことは否定できないでしょう。経営学の領域も例外ではありません。

具体例として、マイケルポーターの「競争優位の理論」があげられます。それは、市場や外部環境などの「産業構造」が「企業行動」を導き出すという、経済学の産業組織論をルーツにしているものです。ポーターは産業構造を分析して、市場での最適なポジションを選択し、参入障壁や交渉力を活用して不完全競争を創出しながら、利潤最大化を図る競争優位性獲得のための手順を導き出しました。このポジショニング理論は、市場の構造分析から平均利潤のより高い事業分野に自社を「位置づける」ことで競争優位を確保する、という考え方です。

しかしこの理論の欠点は、経済学でいう「完全情報・完全競争で合理的選択を行う主体による市場均衡」という、非現実的な考え方が基礎にあり、静的(モノ的)な分析にとどまっていること、人間の認知や行動を理論体系に組み込めないことにあると思います。つまり、ポーターは「戦略とは競争に勝つための方法」という前提を置いていて、そこで企業は「何のために競い合うのか」、「なぜ企業が存在するのか」といった根源的な問いは、戦略そのものとの関連が薄いと捉えているためです。

考察・分析を静的(モノ的)に行うことの限界がみえてきたこともあり、経営学の潮流も動的(コト的)なものに進化しています。具体的には、「ダイナミック・ケイパビリティ」(デビット・ティース)、「オープン・イノベーション」(ヘンリー・チェスブロウ)、「知識創造」(野中郁次郎ほか)などです。

なかでも日本発の理論である野中郁次郎さんによるSECIモデルは、素晴らしいと改めて感じています。それは、生成AIが普及しても、いやむしろ普及するからこそ、そうした状況で「人は何をすべきなのか」を論じているように感じるためです。極論すると、コンピュータの処理スピード・精度は人の能力を超えてきたものの、その役割は「情報処理」に過ぎない。人は本来、『こうしたい、ああしたい』という思いに基づき、新たな知恵を生みだしていく「知識創造」という素晴らしい能力を持っている。そういう人に対してオプティミストな前提があるためです。特に、「個人の知識獲得モデル」ではなく、「組織の知識創造モデル」であるという点は、これからの日本企業が活かすべき部分だと思います(ここの理由は割愛します)。

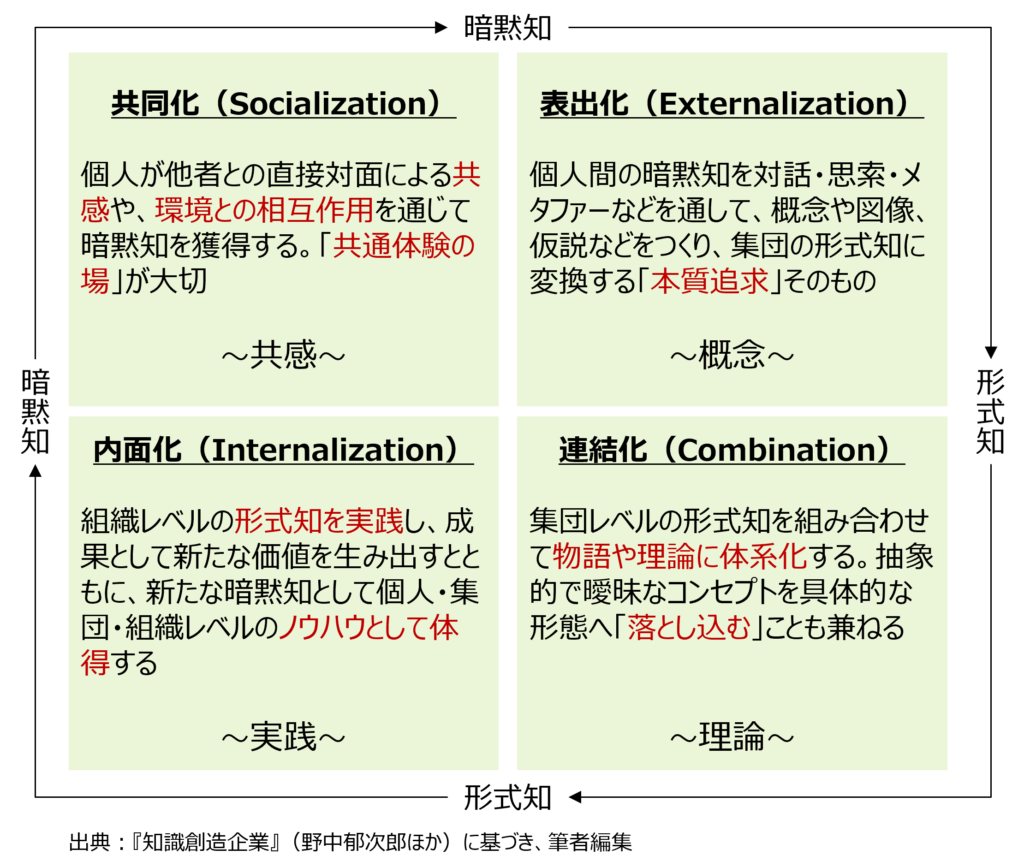

補足までにSECIモデルを引用しておきます。

≪図≫ 知識変換サイクル

一言でいえば、「共同化(お互いに共感し合う)⇒表出化(概念を導きだす)⇒連結化(理論に落とし込む)⇒内面化(実践して体得する)」という知識変換サイクルを回しながら、組織的な知識を創造していくものです。「人の知性や行動」という掴みづらく変容性の高い要素を取り扱いつつも、一連のメカニズムとして解明している点にすごさを感じます。

共同化のポイントである「共感」、内面化のポイントである「実践」は皆で取り組むことが必要で、風通しのよい企業風土が求められる。

一方で、表出化で求められる暗黙知を形式知に転換する際のスキルもさることながら、連結化における理論を創造する部分は、高度な能力が求められると考えています。(役職という意味ではなく)先導者的な役割の方が皆に語る理論づくり、すなわち「物語アプローチ」です。同時に、ここが組織としての活動に大きな影響を与える。組織間に大きな差をうんでいる根源の1つとも考えています。

「物語」アプローチは「物語(ストーリー)」と「物語り(ナラティブ)」という2つの側面を持っています。物語(ストーリー)は、とある出来事を説明・表現する創作物で、始まりと終わりを持ち、それ自体で完結するモノ的(静的)性質を持ちます。物語(ストーリー)は、登場人物と複数の出来事で構成される骨組み、さらに出来事の意味や背景、つまり「What(何)」と「Why(なぜ)」を提示します。

一方で、物語り(ナラティブ)とは、「どのようにストーリーを伝えるか」というプロセス、つまり「How(どのように)」を提示し、コト的(動的)性質を持ちます。つまりナラティブは、実際に聴き手がストーリーをどのように受け取るかに直接、影響を与えるものです。同じストーリーでも、語る人によって全く面白さが違う、伝わり方が異なるということが起こる理由は、この語り(ナラティブ)の能力の差によって生じると考えています。

まとめると、安定した環境であれば、フレームワークを演繹的に使うことが効率的かもしれません。しかし状況が日々変動しているような場合には、そのフレームワークが機能しないことが多い。だからこそ、皆の叡智を取り込み(共感・概念化)、理論を刻々と変化する状況に合わせて“物語る”リーダーが求められる。

昨今特に、戦略を戦略たらしめるものは、それが状況の不安定性を考慮したものであるかどうか。戦略は「次のステージ」に発展することはあっても、決定的で恒常的な結末があるわけではありません。刻一刻と変化していく状況の中で、「対立」と「協調」のどちらに焦点を置くのかを認識し、状況の変化に応じて柔軟にそれらの配分を変えながら、ダイナミックにバランスをとっていく。この(絶対的という静的ではない)「相対的な優位性」を獲得・維持するためにも、“物語る”リーダーの重要性が高まっている。サイエンス(科学)・アート(芸術)・クラフトマンシップ(経験)の「あれかこれか」ではなく、「あれもこれも」と有機的に統合しようとする(人間だから持つ)知性に基づく究極の声とも言える。そう考えています。