◆第64回(危機を起点に未来を切り拓く“変異と適応”の法則)

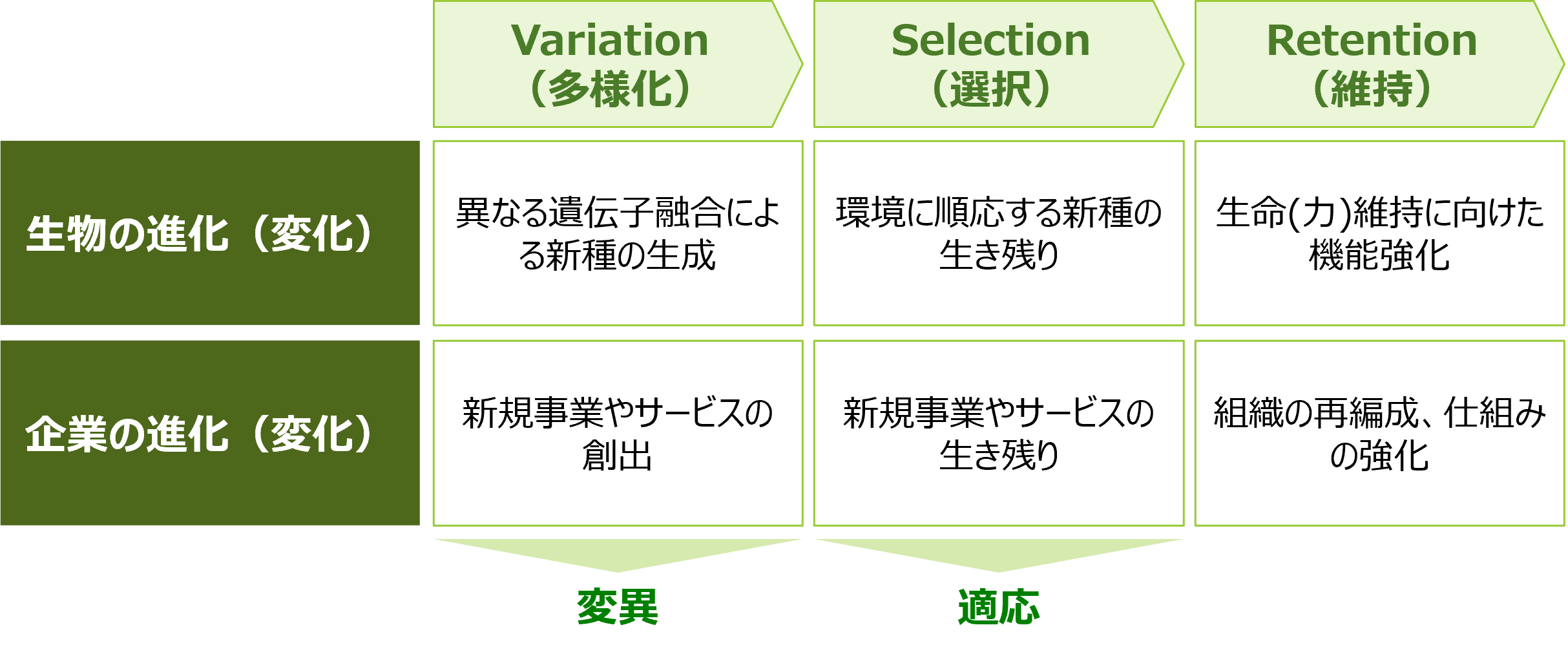

生物の進化に着目した考察から、企業の進化を説明する「VSR理論」が提唱されています。Vは「Variation(多様化)」、Sは「Selection(選択)」、Rは「Retention(維持)」を意味します。

生命は危機に直面すると、異なる遺伝子の組み合わせによって多様化が促進され(Variation)、そこで生み出された新たな種は、自然環境の中で淘汰の過程を経ることで一部のみが生き残ります(Selection=累積的選択・累積淘汰)。そして、生き残った種は自らの生命を維持・発展させるため、さらなる機能強化を図る(Retention)──これがVSR理論の基本的なメカニズムです。

この生物の進化プロセスが、企業の進化プロセスに類似しており、企業活動の考察などに応用できると考えられているためです(下図ご参照)。

言い換えると、Variation(多様化)は「変異」、Selection(選択)は「適応」とも言えます。ビジネス規模ベースのステージで言えば、「0⇒1」(無からの新ビジネス創造)を「適応」と捉えることができます。

この「Selection(選択)」、すなわち適応は、突き詰めれば「偶然の結果」に過ぎません。あらかじめ予測することは極めて困難なためです。あらゆる生物は、環境の変化にどう適応すれば生き残れるかを知り得ないからこそ、試行錯誤を重ね、多様な新種を生み出していきます。そして結果的に、“いずれかが生き残る”という、極めて神秘的とも言える現象が生じるのです。

この原理は生物に限らず、企業にも当てはまります。企業経営において「成功法則」を論じる理論は数多く存在しますが、それらは環境やタイミング、経営者の資質、企業の保有資源など、数え切れないほどの前提条件を所与としているに過ぎません。特に新規事業における適応、すなわち「どの事業が生き残るのか」という点については、いまだ明確な法則を見出すことはできていないのが現実です。

この考え方に則ると、企業もできるだけ(もちろん確率の高い)新事業を数多く立ち上げることが、成功する(生き残る)ポイントです。但し、予算や人的リソースという制約がある。

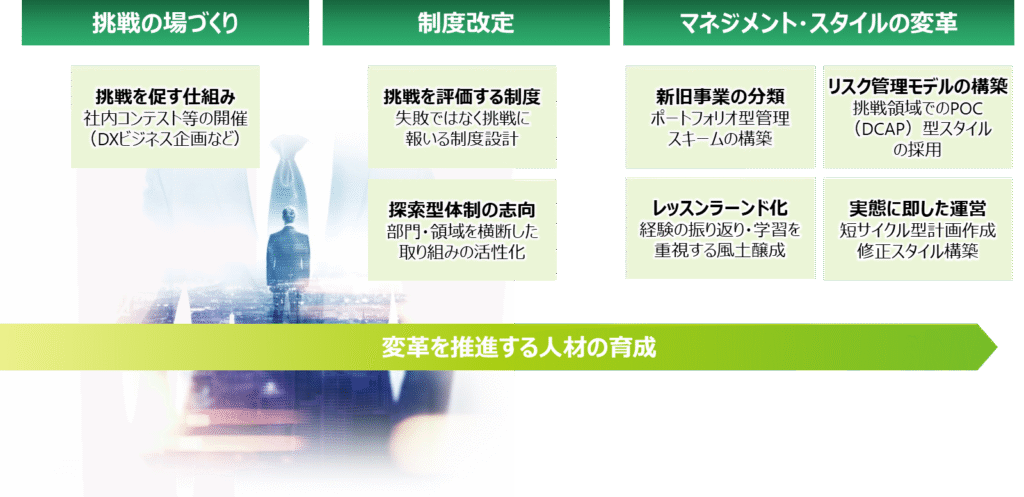

だからこそVariation(多様化)、則ち変異に着眼した実践・検証と、その理論化が活発です。挑戦の場づくりを起点に、挑戦に報いる制度設計や部門や領域を横断した探索型の取り組みを促進する。そして、それに適したマネジメント・スタイル変革に関するものです。具体的にはチャールズ・オライリー教授の「両利きの経営」で説明されている事業のポートフォリオ型管理やリスクテイクを前提とするリスク管理モデルが挙げられます。これらは経営層向けの管理手法ですが、ミドルマネジメント層に向けても(リスク管理型の)プロジェクト管理モデルやそのアジャイル化といった様々なメソドロジーが提唱されています。(下図ご参照)。

現場オペレーションの変革も、この取り組みを進める上で欠かせない重要な要素です。なぜなら、こうした変革は、社内(上層部や他部署)ではなく、顧客や市場に目を向け、学びながらビジネスを展開することが不可欠だからです。ここで鍵となるのが、「レッスンラーンド(学習の積み重ね)の風土づくり」です。

具体的には、組織内で心理的安全性を確保し、共感的な関係性を育みつつ、学習と成長を促す機能の強化が求められます。その中でも特に重要なのが「組織的な判断プロセス」の整備です。現代は、不透明性と変動性の高い環境下での迅速な意思決定が不可欠です。だからこそ、判断のプロセスをどう共有し、組織の能力やナレッジとして蓄積していくかが問われていると考えるためです。

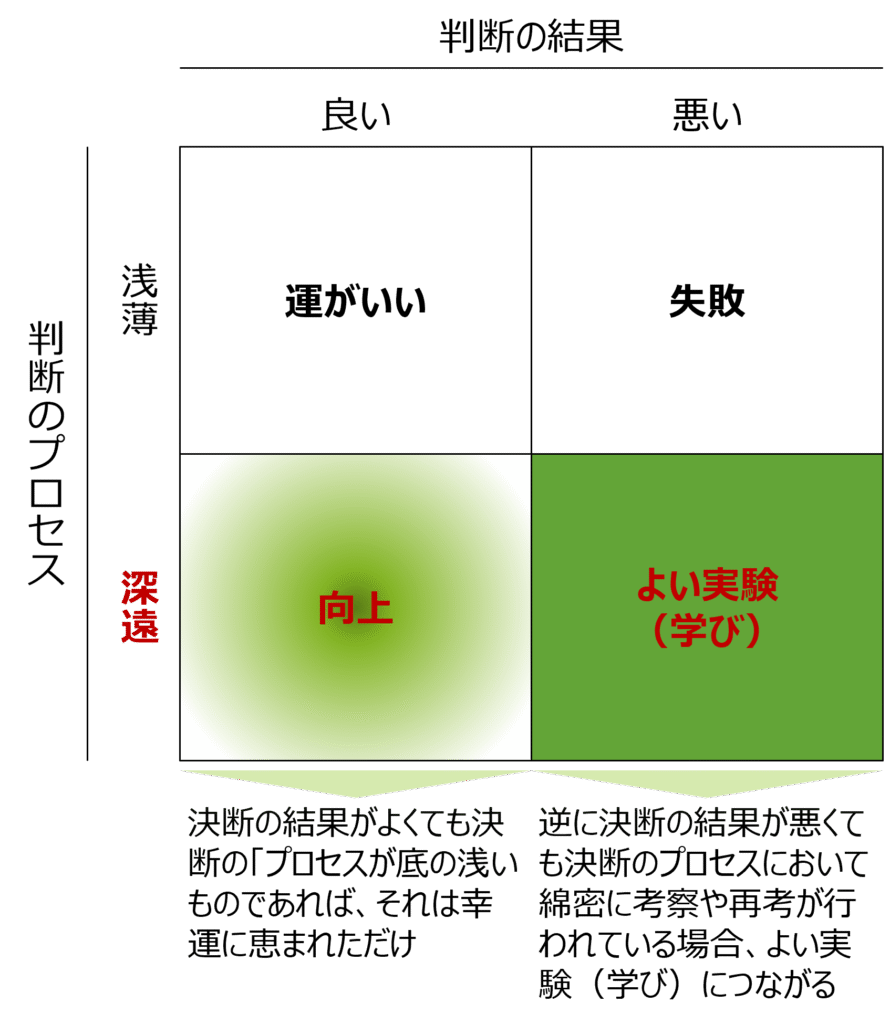

そこでとても参考になる観点が、アダム・グラント教授による『Think Again』の中で述べられています(下図ご参照)。

ご覧の図は、縦軸に「判断のプロセス」、横軸に「判断の結果」を取り、4象限で整理したものです。直感的にも理解しやすい構成になっています。

特に、判断のプロセスが深遠な場合の捉え方がポイントです。結果が良ければ、組織の能力・ナレッジが向上していく。結果が悪くても、組織にとっては「よい実験」となり学びが得られる。この結果、組織の能力・ナレッジが向上する。

判断のプロセスが「深遠である」というと、やや大げさに聞こえるかもしれません。しかし、ここで重要なのは、判断のプロセスが透明化され、一定の判断基準や思考の枠組みが組織内で共有されているかどうかです。こうした前提を持つ組織は、建設的な議論を通じて意思決定を行い、その過程を振り返ることで大きな学びを得ることができます。

具体的には、「判断プロセス」「判断基準」「思考の枠組み」「議論の質」のいずれに課題があったのかを検証し、適切に修正することで、組織の能力やナレッジの向上につなげていく——これは極めて重要な視点です。

市場をリードしていた企業が失速する背景には、必ずしも技術やスキル、ナレッジの不足があるわけではなく、意志の欠如こそが原因であるとよく指摘されます。問題の本質は、むしろ心理的・組織的な要因にあります。だからこそ、「変異」というフェーズで求められるのは、意識的に組織の判断プロセスを磨き上げていく姿勢です。先述の認識は、組織の進化を促すうえで極めて重要になる。そう考えています。

<補足:参考文献に関して>

1. 経営理論・進化論的アプローチ ~VSR理論、企業進化、組織変革~

①ネルソン & ウィンター『経済変化の進化理論』(An Evolutionary Theory of Economic Change)

進化経済学の代表作であり、企業行動の進化モデルを提唱している書籍

②リチャード・ネルソン『企業の進化と経済成長』(Technology, Institutions and Economic Growth)

進化経済学の代表的な研究者であるネルソンが、技術革新・制度・経済成長の関係を多面的に論じた論文集

③フィリップ・アンダーソン & マイケル・タッシュマン『組織の進化論』関連論文

環境変化と組織進化の関係に関する先駆的研究

④ジョセフ・シュンペーター『経済発展の理論』

イノベーションと経済進化の原点的名著

2. 両利きの経営・イノベーションマネジメント ~探索・深化のマネジメント、組織設計~

①チャールズ・オライリー & マイケル・タッシュマン『両利きの経営』(Lead and Disrupt)

既存事業と新規事業を両立する「両利きの経営」の代表作

②ヘンリー・チェスブロウ『オープン・イノベーション』(Open Innovation)

外部知識を活用するイノベーション戦略を論じた書籍

③ジェームズ・マーチ「探索と活用:組織学習の二重性」(Exploration and Exploitation in Organizational Learning)

探索(新規)と活用(既存)のバランスの重要性を論じた論文

3. 組織行動・学習する組織 ~心理的安全性、組織学習、判断プロセス~

①アダム・グラント『Think Again』(邦訳:Think Again 再考する力)

思考の柔軟性、再考する組織の重要性を説く書籍

②エイミー・エドモンドソン『恐れのない組織』(The Fearless Organization)

心理的安全性を高めることで学習効果を引き出す方法を解説している書籍

③ピーター・センゲ『学習する組織』(The Fifth Discipline)

組織学習の基本書、システム思考による組織変革を解説している書籍

4. その他 ~意思決定・実験的アプローチ~

①エリック・リース『リーン・スタートアップ』(The Lean Startup)

不確実性が高い状況における仮説検証型事業開発のアプローチを解説している書籍

②デイビッド・スノーデン『Cynefinフレームワーク』関連論文

複雑適応系における意思決定モデル(判断プロセス向け)を解説している論文