◆第67回(正しさより、問い直す力を ― 再考サイクルが育む知的謙虚さ)

これまでにも繰り返し述べてきましたが、これからの時代において組織に最も重要な要素の1つに「信頼関係の強化」があると考えています。その背景には、企業活動の中心が自社資源(モノ)から、顧客体験(コト)へと移行しているという構造変化があります。顧客を深く理解し、そこで得た情報を組織の学びに還元する(トライ&エラーならぬ)「トライ&ラーン」型の働き方が求められていると考えるためです。

つまり、現場が学び続ける「リカレントな環境(学びの場)」を再構築すること――すなわち「現場再生」が不可欠です。

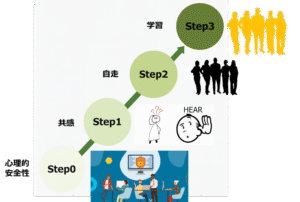

私はこの取り組みを次の3ステップで進めることを推奨しています。

- チームビルディング(共感する組織づくり)

- チームエンゲージメント(自走する組織づくり)

- チームエンパワーメント(学習する組織づくり)

本稿では、3つ目のステップ「チームエンパワーメント」に焦点を当てます。

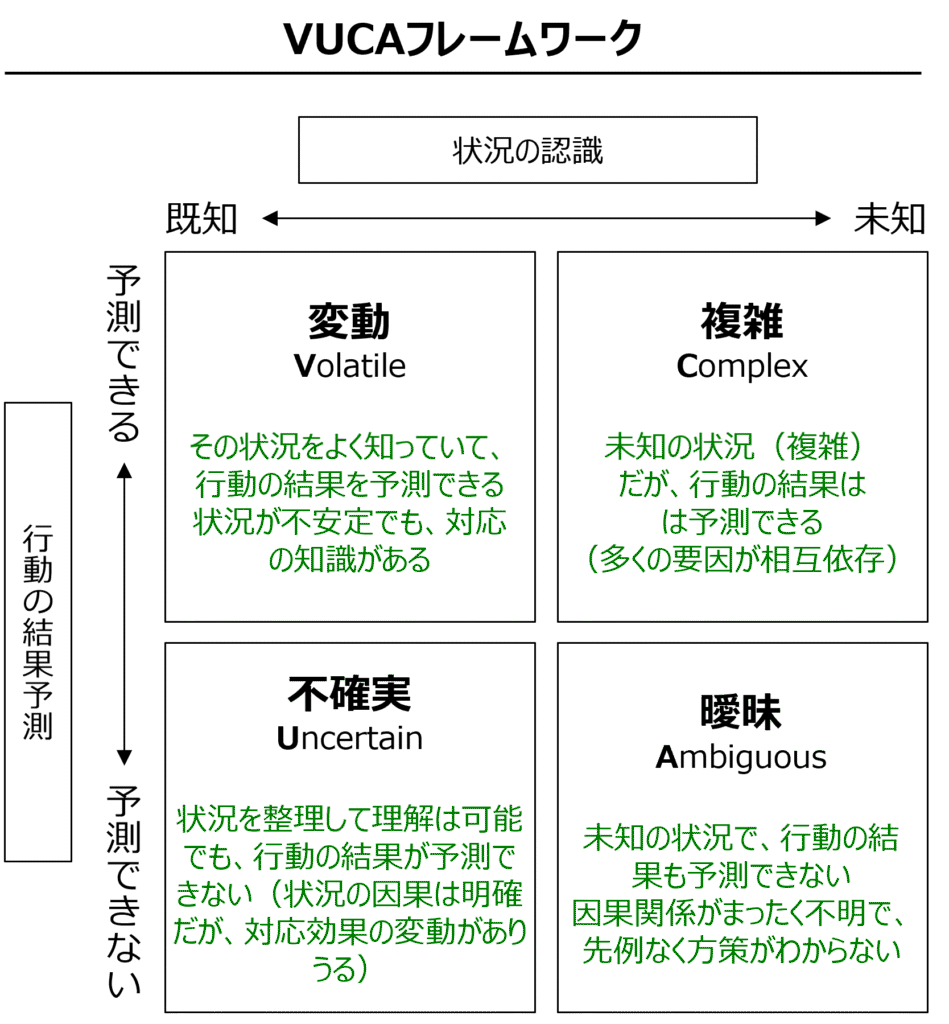

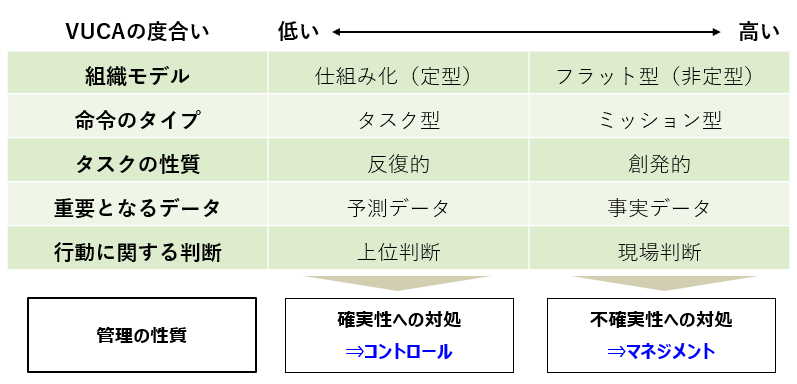

現代は、顧客基点への転換に加え、「VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)」と呼ばれる変動性の高い社会環境にあります。かつてのように過去の経験則から状況を正確に認識し、行動の結果を予測することが難しくなっています(下の図ご参照)。

組織として重要なのは、自社の取り組みがこのどの象限に位置するのかを見極めることです。特に右下の「曖昧」領域は、リスクマネジメント上「想定外」とされがちですが、将来の価値創造を見据えるなら「想定内」として管理対象に含めるべき領域です。 このVUCA環境下では、求められる組織特性と管理のスタイルが大きく変化します(下の図ご参照)。

- 従来は安定的な環境下でのコントロール(確実性への対処)が中心。定型化・仕組み化された組織では、中央集権的な上位判断とタスク指示が有効でした。

- 一方、VUCA度が高い環境では、予測不能性が増すため、組織はフラット化し、ミッション共有による自律的判断が求められます。ここで重視されるのはマネジメント(不確実性への対処)です。

つまり、安定領域では「コントロール」が、変動・曖昧領域では「マネジメント」が適しています。PDCAサイクルは前者に有効ですが、後者ではOODAループのような機動的な学習サイクルが求められます。

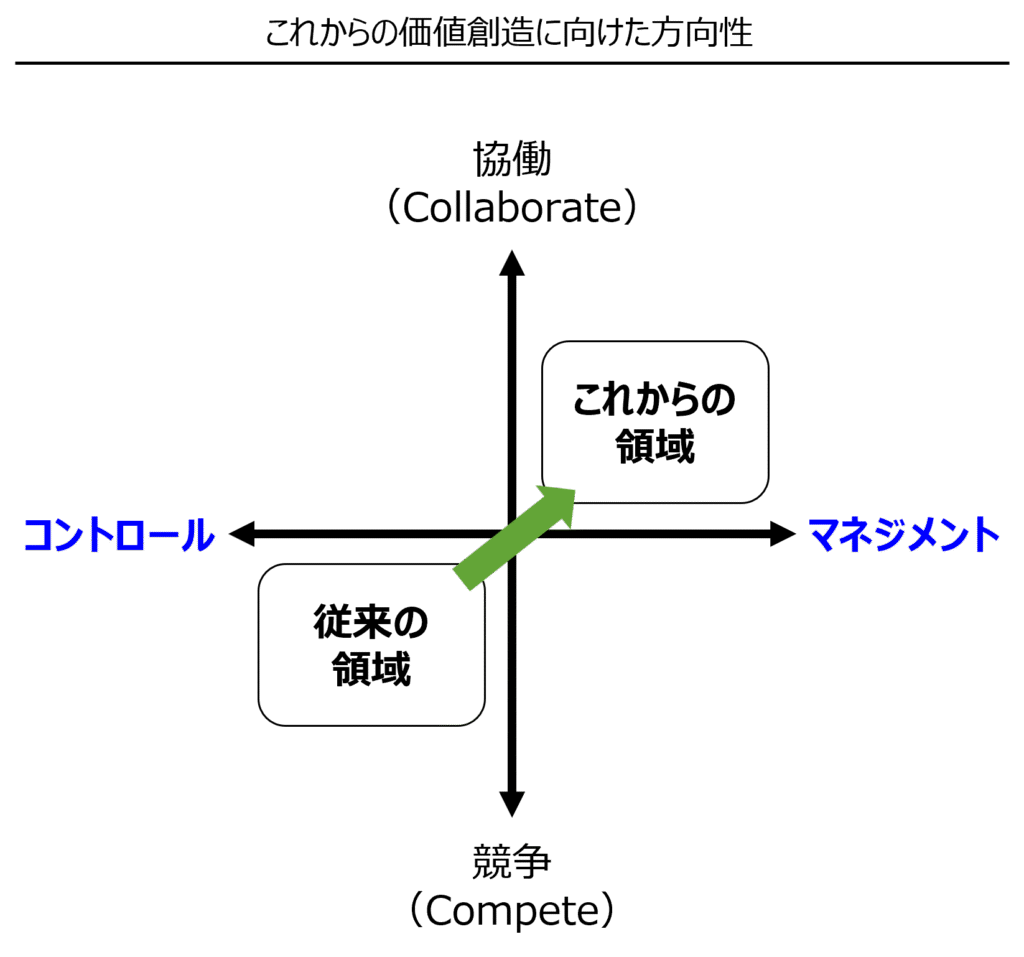

さらに、もう一つの大きな変化として「他社の捉え方」が挙げられます。これまでのように同業他社をベンチマークして自社資源を強化するのではなく、異業種・異分野との協働による価値創出が重要になっています(下の図ご参照)。

モノの時代にはレバレッジ戦略(自社強化)が有効でしたが、コトの時代では他社資源との組み合わせによる「共創」が成長の鍵です。 したがって、管理スタイルも「コントロール×競争」から「マネジメント×協働」へとシフトする必要があります。

この変化を推進する上で、特に注目すべきはミドルマネージャの役割転換です。従来の「マネージャー」から、ピープルリーダー(人を動かすリーダー)への進化が求められています。

■ マネージャーからピープルリーダーへの転換

| 従来のマネージャー | 今後のピープルリーダー | |

| ミッション | 「私」中心/チームが私を成功させる | 「私たち」中心/チームを成功させる |

| 評価基準 | 目標達成 | メンバーのエンゲージメント・スキル向上 |

| スキル | 業務監督・評価 | コーチング・双方向フィードバック |

| 情報伝達 | 指示・報告伝達 | 意味付け・情緒的支援 |

| 役割 | 固定的・物理空間 | 流動的・デジタル空間 |

| キャリア支援 | 年1~2回の面談 | 継続的な再研修とキャリアコーチング |

このように、現代のリーダーには「サーバント・リーダーシップ」や「シチュエーショナル・リーダーシップ」に通じる姿勢が求められます。

しかし、「どうあるべきか」は理解できても、実践は容易ではありません。マネージャー層の思考や価値観そのものを変えるには、内省的な学びが欠かせません。

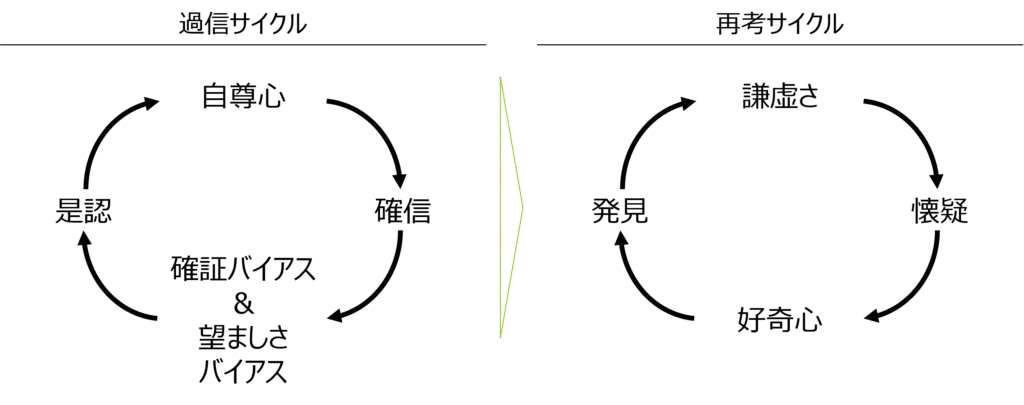

そのヒントを与えてくれるのが、組織心理学者アダム・グラント氏の著書『Think Again』です。彼は、優秀な人ほど「過信サイクル」に陥りやすく、自らの判断を裏付ける情報ばかりを求めてしまうと指摘しています。

これに対し、「再考サイクル」への切り替え――すなわち自らの考えを常に疑い、謙虚さを保つこと――を提唱しています。

その核心は、「なぜ自分の見解が正しいのか」ではなく、「なぜ自分の見解が間違っているかもしれないのか」を問い続ける姿勢です。この「自分を疑う力」こそが、最大の知性であり、多様性と包摂性(D&I)が重視される組織において、マネージャーが最も磨くべき資質。そう考えています。

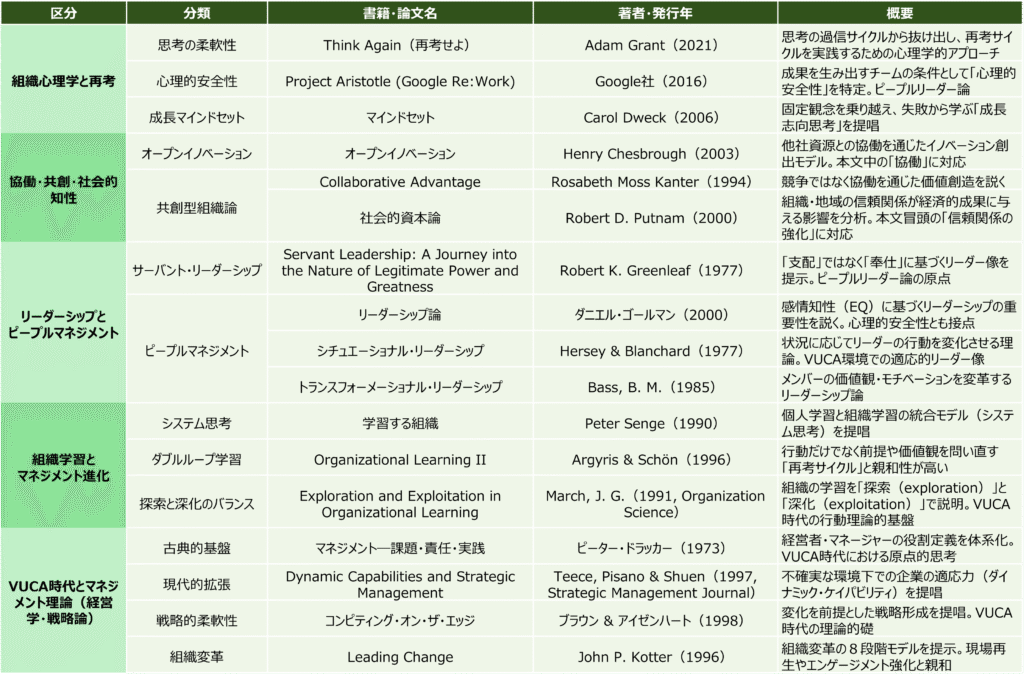

<参考文献・研究論文>