◆第68回(「パーパス経営」から始まる組織の再起動――DXの本質は“人”:組織投資とエンゲージメントの再設計)

弊社では、IT投資と並行して取り組むべき「組織投資」――業務プロセスの見直し、組織体制や制度の再設計――をご支援しています。DXを推進するうえで重要なのは、ITという“道具”に合わせて仕組みや運用そのものを再構築することです。こうした視点を持つことで、投資のリターンを最大化できると考えています。

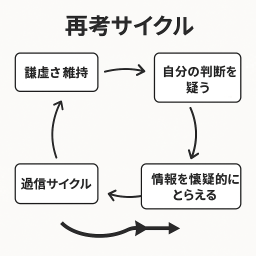

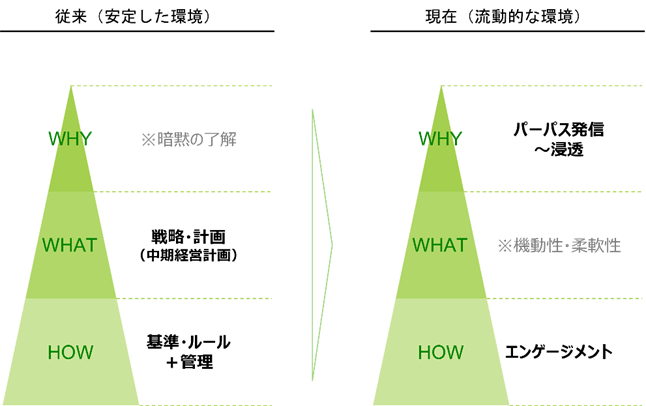

その第一歩として、弊社では「組織特性診断サービス」を提供しています。組織の特性を5つの主要カテゴリーに分類して診断し、強みや課題を可視化するサービスです。そのカテゴリーのひとつが「組織フォーカス」です。これは、組織として自社の存在意義や戦略をどれだけ理解しているかを評価する項目です。なお、評価の対象領域は変わらず重要である一方、評価の視点や基準は時代とともに変化しています(下図ご参照)。

<図>

安定した社会環境においては、戦略や計画(What)と、それを実行するための基準やルール(How)を明確にすることが重要でした。一方で現在のように変化の激しい環境では、What(戦略や計画)を固定化し、それに沿って活動することが、かえって組織の機動力や柔軟性を失わせるリスクに直結する時代になりました。

そのため、Whatの上位概念であるWhy(目的)と、それを現場で実行する力を支えるHow(文化・仕組み・実行力)の重要性が高まっています。Whyは「パーパス経営」、Howは「エンゲージメント・マネジメント」として、現在活発に議論されているテーマです。

以前(ブログ第29回)、Why(パーパス)を具体化し、組織や個人に浸透させるステップについてご紹介しました。今回は、Howの中核である「エンゲージメント・マネジメント」に焦点を当てて論じます。

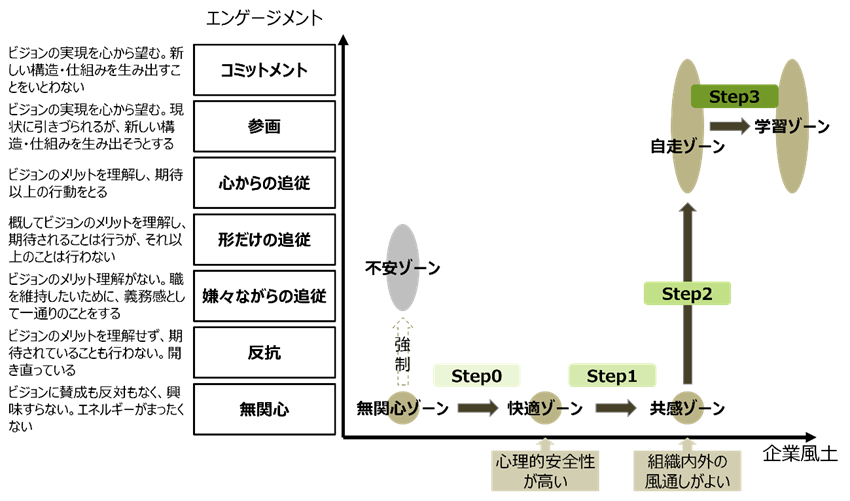

私はエンゲージメントを「組織・業務・目的への主体的な関与の度合い」と定義しています。この点については、以前のブログ第28回でも触れましたが、「エンゲージメントの段階」と「組織風土」の相関は、以下の図のように整理できます。

<図>

エンゲージメントには、最も低い「無関心」から最も高い「コミットメント」までの7段階があると考えています。Why(パーパス)を組織全体、そして社員一人ひとりに浸透させ、仕事を“自分事”として捉えられるようにする。これがエンゲージメント・マネジメントの本質です(図では縦軸=エンゲージメント、横軸=組織風土変革を示しています)。

本稿では、Step2(エンゲージメント向上)を推進するうえで重要なポイントを掘り下げます。

従来の企業は、評価・報酬・罰則といった外発的動機づけで「人を管理する」モデルを採用してきました。この発想の源流は、中国・戦国時代の思想家・韓非子の実証主義的マネジメントにも近いと言えます。言い換えれば、従来のマネジメントは「コントロール」を中心に据えていたと言えます。

このような考え方は、ある意味でこれまで有効に機能してきました。特に、日本企業が男性中心の“モーレツ社会”であったことが、その背景にあると考えられます。しかし、ダイバーシティ&インクルージョンが不可欠となった現代、この「管理と統制」のモデルは限界を迎えています。

一方で、この“外発的動機づけによるコントロール”というマネジメントの発想は、長年の実践を通じて深く根付いており、簡単には変えられません。だからこそ、こうした根本的な価値観を一度リセットするような取り組み、すなわちマネジメント層の意識変革が必要だと考えています。これは単なる学びなおし(リスキリング)ではなく、前提そのものを書き換える「アンラーン(学びの解体)」のプロセスです。

この根本的な考え方を広範かつ深く掘り下げている良書のひとつが、ダニエル・ピンク著『モチベーション3.0』です。同書では、動機づけを3つの段階に分類しています。第1段階は飢餓などの本能に基づく生物的動機づけ、第2段階は報酬や罰による外発的動機づけ、そして第3段階が自発性や好奇心に基づく内発的動機づけです。この第3の内発的動機づけが持つ力とその有効性については、多くの行動科学の研究により実証されています。しかし残念ながら、ビジネスの現場ではこの新しい認識が十分に活用されていないという課題が指摘されています。

一方、外発的動機づけは創造性を阻害し、自律性を失わせることが多くの研究で示されています。さらに、反倫理的な行動の助長、依存の形成、短絡的な思考の促進といった欠陥もあり、ピンクはこれを“OSレベルのバグ”と表現しました。

言うまでもなく、人は内的な満足感と結びついた活動には夢中になって取り組みます。その過程で充実感を得られ、心身の健康にも良い影響をもたらします。こうした状態が社会全体に広がれば、幸福度の向上にもつながる可能性が高いでしょう。一方で、外発的動機づけは活動と外的報酬が結びついているだけにすぎません。本書はまさに、この根本的かつ本質的なポイントを鋭く突いています。

第3の内発的動機づけに基づく行動は、何よりも自律性を高めます。その結果、人は熟達に向けた努力を惜しまず取り組むようになります。これは誰もが幼少期の「没頭体験」から実感できることでしょう。さらに、人は社会的な利益に貢献するような、持続的な目的を自然と求めるようになるとも言われています。だからこそ、形骸化しがちだった企業のWhy(パーパス)が再び重心を取り戻しています。それをHow(エンゲージメント・マネジメント)へと具体化することの意義が注目されています。

重要なのは、「会社のパーパスを実現するために社員がいる」のではなく、「社員一人ひとりのパーパスを実現する場として会社がある」という視点への転換です。いま求められているのは「マネジメントのバージョンアップ」ではなく、「OSそのもののアップグレード」ではないか。そう考えています。

<参考書籍・論文>

■書籍

- 内発的動機づけと自律的動機づけ ― 教育心理学の神話を問い直す(速水 敏彦 著)(兼光書房)

- 内発的動機づけ・自律的動機づけを、教育心理学/学習動機の文脈で整理

- 「外発的報酬からの脱却」「自律性支援」「本当の内発動機とは何か」という問いを投げかけ

- 組織変革/社員エンゲージメントの議論において「人はなぜ動くのか」「自律性がどう機能するのか」を深掘りする際に有効

- 人を伸ばす力 ― 内発と自律のすすめ(エドワード・L. デシ & リチャード・フラスト 著)

- 「自律性」「有能感」「関係性」といったキーワードで、内発的動機づけの基盤を整理

- 実務・マネジメント視点で読みやすく、提案資料の読み手(実務リーダー/経営層)にも刺さりやすい

■論文・研究

- 組織能力概念への学説的考察(研究論文)

- 「組織能力(Organisational Capability)」概念を整理し、David J. Teece等の「動的能力(Dynamic Capabilities)」論との関連を検討

- ダイナミック・ケイパビリティと組織学習への投資(福澤 光啓 著)

- 企業が長期的競争力を保つために「既存資源を環境変化に合わせて再構成する能力=ダイナミック・ケイパビリティ」を、組織学習視点も含めて論じている

- 変化対応/DX/アジリティといった文脈において、理論と実践をつなぐ橋渡しになり得る

- 組織学習と学習する組織(白石/金沢大学 他)

- 「組織学習論」と「学習する組織論」を整理・比較し、知識・能力がどう生成・活用されるかを探る論文

- 内発的動機づけ尺度(Intrinsic Motivation Inventory)(新任期保健師を対象とした実証研究)

○ 内発的動機づけを定量的に測定可能とした研究。実務/調査設計の参考になる