◆第66回 (学び場としての現場―VUCA時代における組織づくりの道筋)

これまでのように、計画の精度を高めて効率的にビジネスを運営する手法が通用しにくくなっている理由は、「VUCA*」という時代背景そのもの以上に、企業の計画が自社の技術や資源に基づく発想から、顧客の消費体験など「顧客基点」へと転換している点にあると考えています。求められているのは、企業内部の論理ではなく、外部環境の変化に即応した柔軟な取り組みです。

*)Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったアクロニム

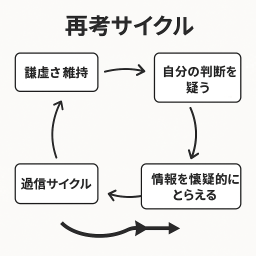

このような状況を踏まえ(もちろん業界や業種にもよりますが)、実行しながら学びを深め、柔軟に軌道修正を行う「テスト&ラーン」を指針とする企業が増えてきました。経営方針や制度・仕組みを、こうしたアプローチに対応できるように見直す企業も少なくありません。 一方で、経営トップの発信やマネジメント層の掛け声だけでは成果につながらないのも事実です。そのため、方針や制度の見直しと並行して「現場の再生」が求められます。議論を重ねると、この「現場の再生」は最終的に「リカレントな環境づくり」というテーマに行き着くケースが多くあります。すなわち、職場を“学びの場”へと変えていく取り組みです。

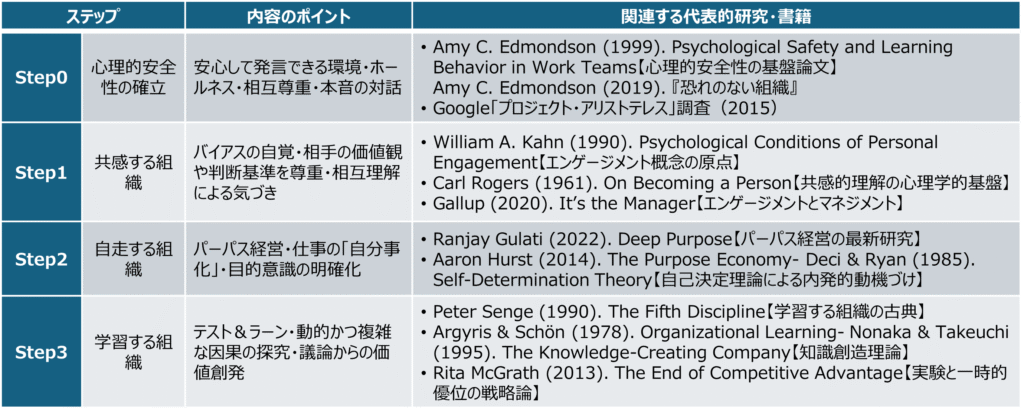

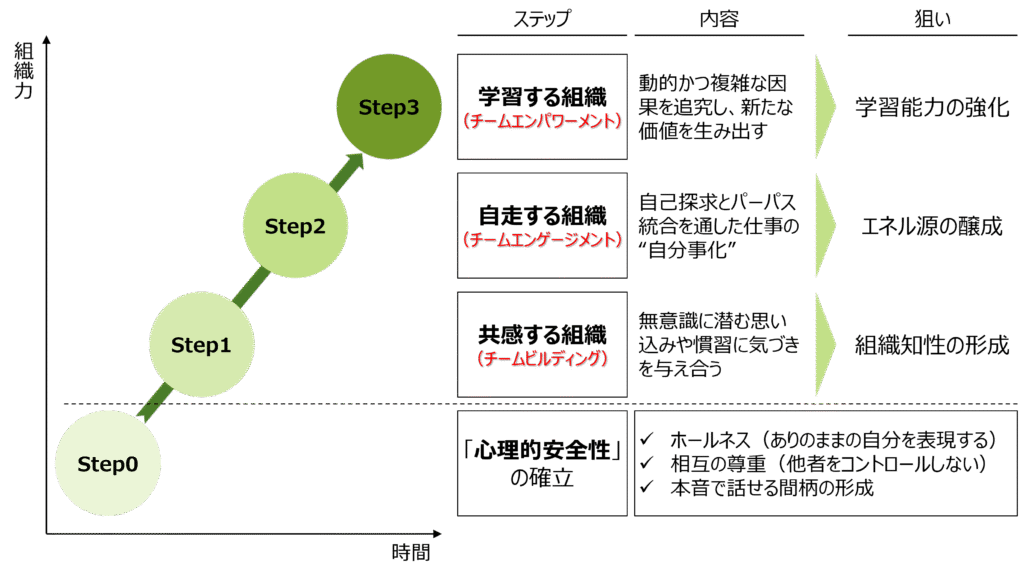

ただし、本質的に重要なテーマであるにもかかわらず、どこから着手すべきか分かりにくいのも現状です。そこで、弊社では以下のステップに沿って取り組むことをお勧めしています。

まず前提要件として「心理的安全性」を確立することが必要です。具体的には、ホールネス(ありのままの自分を表現できる状態)、相互の尊重、本音で語り合える関係性――この3つを満たす組織風土をつくることです。Googleが数億円の予算と4年の歳月をかけて実施した生産性改革プロジェクト「プロジェクト・アリストテレス」によって検証され、その成果が一般公開されたことから、多くの研究者による書籍が出版され、企業での導入が広がっています。

この前提が整ったうえで、Step1として「共感する組織」づくりに取り組みます。自分のバイアスを意識しつつ、相手の発言の背後にある価値観や判断基準を確認し合い、相互に気づきを得ていくプロセスです。

次に、Step2は「自走する組織」づくりです。近年ではパーパス経営の文脈で語られることが多いテーマです。自社のパーパスを自分たちの組織に具体的に落とし込み、一人ひとりの目的意識を高めて、自社のパーパスと重なる部分を明確にしていく。その結果、仕事を“自分事化”することにつながります。価値観が多様化する時代だからこそ、この取り組みの意義は大きく、仕事を単なる収入源ではなく、自己実現の場として再定義・再認識する意味合いを持つのです。

最後に、Step3は「学習する組織」づくりです。テスト&ラーンの指針に沿って、現場の行動様式を実際に形づくっていきます。一人ひとりが得た情報や感覚をもとに、動的かつ複雑な因果を探究し、真摯な議論を重ねることで新たな価値を創発する。こうした能力を組織的に高める段階です。

この各ステップを一つひとつ高めることで、組織の力が強化される。テスト(経験)からの気づきを皆の学び(ラーン)につなげ、実態に沿った的確なサービスや事業を生みだす「学び場」が形成されていきます。折角トライアルしても、そこで得られた知見を活かせなければもったいない。このためにも組織を「学び場」にしていくことはとても重要だと思います。

もちろんやりようによっては、異なる進め方や前後するアプローチもあると思いますが、私がこの順番で取り組むのがよいと考えているのは、以下のような「道のり」で捉えているためです。

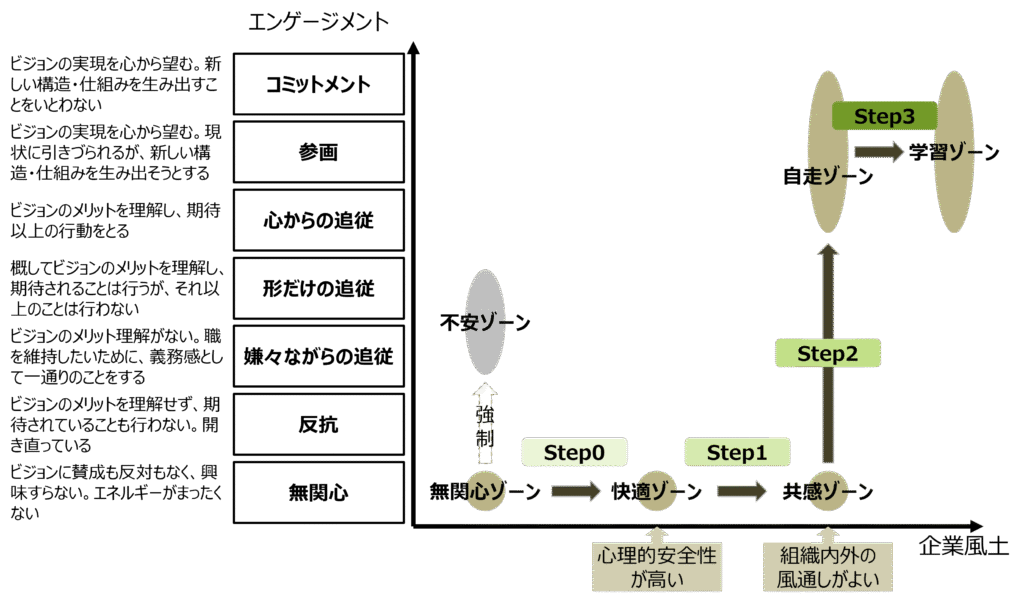

「エンゲージメント」を縦軸に、「企業風土」を横軸に置いたグラフで説明します。起点は企業の状況により異なりますが、まずは「無関心ゾーン」からスタートするケースでご説明します。

このゾーンに位置する企業であれば、最初に取り組むべきは横軸にある企業風土の改善です。前提として述べたStep0の心理的安全性を確保し、「快適ゾーン」へと移行します。その後、Step1として「共感する組織」づくりを進め、「共感ゾーン」へと移行します。ここでは、全員が安心して自由に意見を出し合える風土の形成が目的です。

続いて、縦軸のエンゲージメントを高めるために、Step2「自走する組織」づくりに取り組み、「自走ゾーン」へ移行します。ここまで来て初めて「学習する組織」の土台が整い、Step3としてその強化に進むことで「学習ゾーン」への移行が実現します。

一方で、横軸である企業風土を見直さず、ハラスメント的な“強制”によって人を動かすやり方は、一昔前であれば容認されていたかもしれません。しかし、これは望ましい姿ではありません。本来の個人能力を発揮できないだけでなく、組織の力を高め、「テスト&ラーン」による成果を得る道から完全に外れてしまうためです。

現在は大きな変革期にあります。だからこそ、多くの企業が「テスト&ラーン」を指針に掲げ、変化対応に取り組んでいます。そのため、仕組みや制度の見直しに加えて、現場を“学びの場”とする取り組みへの関心も高まっています。その背景には、自社資源を起点とした経営から「顧客基点」への大きな転換があります。まさに「事件は現場で起こっている」。だからこそ、最前線のメンバーがその予兆をいち早くつかみ、的確な組織対応につなげられる「学習する組織」の意義が、今まさに高まっている。そう考えています。

<関連研究・書籍>